Moico Yaker

Vista de la Entrada a la Galería

«EL ARTE NO IMPORTA», escribía Moico Yaker en 1996, «IMPORTA LA TIERRA». La materia prima y PRIMORDIAL que es también el origen de todo espíritu y el PRECIPITADO de cada historia. Incluso la del propio arte así trascendido. Y la de su ARTÍFICE.

Mucho de la obra de este autor podría leerse como un anecdotario personal, casi EXISTENCIAL. Los episodios que ella contiene, sin embargo, se elevan siempre a otros registros, alternando la historia ÍNTIMA con la historia PATRIA. Y ambas con la historia SACRA.

Dialéctica crucial para la comprensión de un imaginario donde las tradiciones ANDINAS se confunden con las MEDITERRÁNEAS, la escuela QOSQEÑA (cusqueña, cuzqueña) con la ESPAÑOLA, la CÁBALA con el CONCILIO DE TRENTO, Gil de Castro con Sandro Chia... Y NATURA con CULTURA.

Cruzamientos PICTÓRICOS que en parte reproducen los de la experiencia VITAL de Yaker, quien en plena adolescencia pasa de un colegio militar PROVINCIANO en el sur andino a escuelas de arte COSMOPOLITAS en París y en Londres, estudiando también arquitectura, literatura, filosofía, historia. En 1982 vuelve a Perú con treinta y tres años de edad y un largo, accidentado periplo por Estados Unidos, Europa, ISRAEL y Venezuela. Empieza entonces a definirse como «una curiosa MEZCLA», un artífice «sudamericano-oriental-arequipeño y JUDÍO», en busca siempre de «ese enganche astral entre los ANDES y JERUSALÉN».

Al VISLUMBRE de esas conjunciones se aboca esta muestra EXCÉNTRICA. Una articulación de materiales diversos para esbozar no la habitual retrospectiva sino una INTROSPECTIVA. Una mirada interior, una mirada RETRAÍDA, en la que las propuestas de Micromuseo («al fondo hay sitio») CONTAMINAN la selección de los trabajos CULMINANTES disponibles en Lima (muchos de ellos inéditos) con cuadernos, bocetos y esbozos REPENTISTAS, además de elementos varios tomados de la cotidianeidad ÍNTIMA: fotografías, libros, cuadernos, parafernalia doméstica, incluso plantas.

El resultado apunta hacia una MUSEALIDAD MESTIZA, una MUSEALIDAD PROMISCUA, atenta no sólo a las obras sino a la complejidad CONTEXTUAL del proceso que les da origen y sentido.

Una DENSIDAD tanto personal como histórica. Yaker se proyecta desde hace tres décadas como una presencia crucial en nuestra escena plástica, una figura FUNDACIONAL para lo que luego se consagraría como el gran (NEO)BARROCO peruano.

Decenas de exposiciones –nacionales e internacionales– así lo evidencian, al igual que una RETROSPECTIVA mayor acogida en México por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) en 1996. Durante toda esa trayectoria –y en la que hasta ahora continúa– ha logrado un excepcional REGISTRO SENSIBLE de algunas de las EXTREMIDADES más agudas de la experiencia política y cultural de nuestra sociedad contemporánea. Incluyendo la VIOLENCIA y la DICTADURA, pero también las respuestas LÚBRICAS a todo ello por parte de la libido artística.

Lúbrica y ESPIRITUAL: la obra de Yaker es fundamentalmente religiosa. Así al menos procura reflexionarlo esta exposición desde su propio título, que recupera el sentido AGLUTINADOR otorgado por ciertas etimologías al concepto de religión cuando se lo vincula a la locución latina RELIGARE. Una vocación COPULATIVA que articula la creatividad proliferante de su obra tan MEZCLADA.

El resultado es un formidable derrame del DESEO. Una pulsión portentosa. MÍSTICO-LIBIDINAL. Y artística. Y POLÍTICA.

Algo muere como HISTORIA y renace como MITO en estas obras.

Y en la TIERRA.

Natura

En el delirio original de esta exposición, en su museotopía acá irrealizable, el suelo de la galería era levantado y roto para que de la tierra brotara extravagante una selva de plantas tropicales.

Una respuesta erótica y esperanzada a la fractura árida y dramática del piso del museo Tate Modern, realizada en Londres por Doris Salcedo, la gran artífice colombiana, como comentario a los quiebres múltiples de la modernidad y de la historia misma.

Pero nuestra propuesta apuntaba también hacia las reflexiones del filósofo Martin Heidegger sobre cómo la obra de arte surge en la brecha entre la Tierra y el Mundo. Términos opuestos pero complementarios que Fredríc Jameson traduce como la materialidad sin aparente sentido del cuerpo y de la naturaleza, enfrentada al poder de significar atribuible a la historia y a lo social.

Aquello capaz de mediar entre una y otra categoría, susceptible de salvar ese abismo, es acaso el mito. En la intensidad de ese intercambio se ubica la pintura de Yaker. En el desencanto de la historia y la esperanza de una trascendencia mítica que sea también su otra, redimida vida.

Una organicidad nueva donde cultura y natura se fusionan. Y donde lo hebreo y lo indígena se condensan y complementan, como en el utópico encuentro de Incas y judíos sobre un abismo áureo.

Un nuevo sincretismo eruditamente construido

desde la creencia colonial de que los nativos peruanos provienen de las

tribus perdidas de Israel. Y que en la amazonía nuestra se esconde el

paraíso bíblico, pero también el Dorado y el Gran Paititi: el último y

atemporal reducto de los Incas, supérstites en la espesura de una

geografía desbordada y utópica. O en esa otra espesura de pinceladas con

que Yaker configura una judaización de la Creación misma. El vértigo de

una naturaleza que se exubera desde lo entramado de sus follajes y el

pulular de vida insecta.

|

|

|

La fantasía oleaginosa de una jungla pictórica entre cuya tropicalidad y desmesura se transparentan los cuerpos nativos, demarcando con sus micciones míticas el territorio de una isla que es también una utopía.

Un bosque de símbolos.

Fetichista

Tras la sensibilidad barroca suele asomar el ansia fetichista. La hiperestetización actúa como la sublimación de una carencia, de una angustia transformada en goce por la desmesura acumulativa de objetos y de imágenes y de sentidos.

Como en los sustitutos exagerados que encubren y a la vez realzan una crisis fálica, desplazando el lugar de la ausencia hacia aquello que lo esconde y al mismo tiempo lo monumentaliza. El pie, el zapato, la cabellera.

Las cabelleras: es sintomática la atención reiterada que Yaker le prodiga al pelo y a sus peinados. Como contenido erótico personal, sin duda, pero también como continente de fantasías más amplias: bélicas, mesiánicas, místicas.

También lujos y lujurias. Una lubricidad íntima que se derrama sobre nuestros vacíos sociales y espirituales, incluso políticos, compensados así en sus carencias demasiado fácticas por un derroche de imaginarios.

Y de deseo.

|

|

|

Judaica

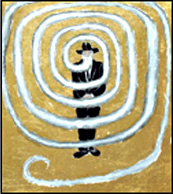

Yaker es un artífice judeo-cristiano, en el sentido más literal del término. En su vida y en su producción las visiones de ambas tradiciones milenarias se fusionan mediante un fecundante intercambio de fluidos. Y desde una metafísica no dogmática, talmúdica, donde todo está siempre bajo discusión.

Una búsqueda agónica de comunión y de comunidad, ante la ausencia clamorosa de ambas bajo nuestros desamparados, nuestros desangelados tiempos sin Dios. Con dificultades para orar (Having Trouble to Pray, 2002) es precisamente el título de una de las más intensas series realizadas por el pintor, desplegando en modestos formatos de papel alegorías complejas –a veces delirantes– de los obstáculos enfrentados en toda senda espiritual.

Uno de esos dibujos muestra al propio artífice desnudo, pero con sus manos encubriendo los genitales. Un gesto asociable a la borradura de los rostros y de los cuerpos en las indumentarias descarnadas que lo flanquean con atavíos prototípicos de lo indígena y de lo hebreo. El fantasma, la fantasía, de identidades alternas pero intercambiables.

Paralelas: bajo el nombre plural de Exilios, en el año 2000 –al inicio del milenio– Yaker editó con Delia Ackerman y Rhony Alhalel un sugerente video donde asocia las persecuciones y errancias de judíos y andinos, el sufrimiento histórico y ejemplar de ambos pueblos escogidos, en lo que se reivindica como un nuevo indigenismo. Y un mestizaje nuevo.

Un nuevo centro, articulador de tensiones cósmicas y políticas. Incluso sexuales. Como en el sincretismo radical de aquel insólito Santiago donde el artífice ensaya una vuelta contemporánea sobre la transformación iconográfica del Santiago Matamoros de la Reconquista española en el Santiago Mataindios de la Conquista americana. Un "Santiago Mataterroristas" que desplaza los trajes a rayas de los subversivos al cuerpo brioso de la cabalgadura, convertida así de corcel en cebra.

|

|

De igual interés es la transformación experimentada por las víctimas, al pasar de la condición de meros despojos, cadáveres inertes todavía visibles en el oscurecido fondo del cuadro, a la de miembros mutilados dotados de una irradiación aurática: un brillo seductor que dignifica a estos fragmentos humanos, vinculándolos a los "milagros" o ex votos coloniales todavía hoy en uso. Aunque también a ciertos tesoros prehispánicos, y por esa vía a la esperanza utópica de una reintegración mítica.

En un decisivo gesto, Yaker añade a la obra un panel inferior sobre el que los restos corporales recuperan su destellante presencia áurea y se ofrecen otra vez articulados para configurar una serpiente de oro: el mítico Amaru andino, asociado tanto a los ofidios como al rayo y al propio Santiago.

|

|

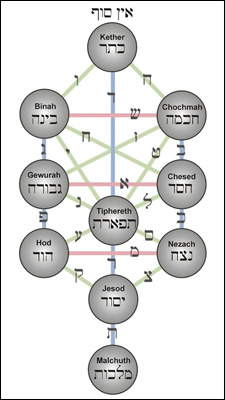

Y a los trastrocamientos cósmicos: atención a la importancia definitiva del elemento con que el artífice ocupa el centro simbólico conformado por el escudo. Se trata del "árbol sefirótico", considerado el principal símbolo metafísico de los cabalistas. En él las diez emanaciones divinas, los diez nombres de Dios, encuentran su articulación holística en una abstracción virtualmente geométrica, donde cada círculo enlaza y contiene a los demás, sin perder su propia identidad. Su diferencia.

Un símbolo integrador, que se quisiera trasladable al de la cebra como mediación entre los distintos bandos en pugna. O al del propio Santiago, cuyo rostro ensaya un autorretrato, cuyos atuendos y flameante capa son una virtual bandera roja.

Una alegoría tensionada por su vocación simbólica, por el imperativo de forjar una unidad nueva, pero sin ocultar la dimensión de conflicto encarnizado y feroz que ella contiene.

|

|

Heroica

Durante la década de 1980 el Perú se ve desbordado por una guerra interna que pone en duda su propia viabilidad como república e incluso como país. Bajo ese horizonte abismal Yaker hurga en nuestros epopeyas fundacionales de la Guerra de la Independencia y de la Guerra del Pacífico.

Acaso evocando las traumáticas experiencias personales vividas cuando era el único judío enrolado en la Escuela Militar Francisco Bolognesi de Arequipa, el pintor genera parodias ambivalentes de íconos patrióticos como la semblanza de José Olaya realizada en 1828 por José Gil de Castro.

La elección no podía ser más significativa: moreno y de orígenes modestos, "el mulato Gil" llegó a ser pintor oficial del ejército libertador y del nuevo poder criollo. Olaya fue un humilde pescador indígena, torturado y fusilado por servir como correo a la causa patriota, convirtiéndose en figura emblemática de la Emancipación.

Un mulato pinta a un mestizo. La realización viva de lo que Jorge Basadre llamó "la promesa de la vida peruana". Una ilusión frustrada desde sus vicios de origen: la de Olaya es una presencia excepcional, casi la única popular a la que se le otorga rango heroico en una revolución conducida por la elite blanca. Su figura se ofrece así en compensación como elemento decisivo en la ilusión de una independencia ganada para todos los peruanos. No es casual que su retrato imaginario sea también idealizado, otorgándole a su vestimenta una elegancia insólita.

Al apropiarse de esa figura Yaker la celebra y la ironiza, imponiéndole gestualidades y distorsiones para señalar los espléndidos pero retóricos orígenes de la historia republicana en el momento más crítico del orden posterior sostenido por ese mito: en el tercer panel el personaje popular literalmente sostiene con su mano al patricio -una diminuta efigie de Bolívar tomada de otro retrato del propio Gil, proponiendo una compleja inversión de papeles, como bien señala Alfonso Castrillón.

Sin embargo, el artífice explora también la esperanza primigenia contenida en aquellas representaciones. Ilusiones aquí actualizadas por simbologías de carácter cósmico o natural (rayo, lluvia, loro) y otras insólitamente modernas: aquella casa que es la del propio Yaker, y como tal evoca una noción doméstica de país en la que identidades personales y colectivas se confunden.

El lugar que cada uno de esos elementos ocupa es el reservado por Gil de Castro para el atributo principal del héroe: la correspondencia secreta. El mensaje aquí perdido no es otro que el de la promesa republicana, tantas veces traicionada y finalmente consumida por el fragor de la violencia contemporánea.

Es la propia república peruana la que ha "perdido los papeles", en los varios sentidos de la expresión. En los cuadros y en la historia viva que ellos metaforizan desde la historia del arte.

Inkásica

El horror al vacío es también un ansia de sentidos otros ante los desfallecimientos de la razón y de la historia. Una sobresignificación mítica, un retorno a lo primero, a lo primario, a lo primordial.

A las evocaciones germinales del ancestro, también en la condensación lingüística que le permite al idioma quechua reunir en un solo término –mallki– los conceptos aparentemente encontrados de cadáver, feto y semilla.

En la obra de Yaker el "tapado", el cuerpo envuelto o cubierto, se asocia a la latencia mesiánica de Inkarri, el Inka-Rey decapitado cuyos restos se regeneran bajo la tierra a la espera del momento propicio para volver a la superficie y restaurar el tiempo interrumpido de los indígenas.

Como en una crucial pieza de 1990 que muestra la gran debacle republicana en el sueño de tres Inkas pintados sobre una de esas colchas generalmente empleadas por el servicio doméstico. Y una insinuación telúrica de cordilleras o de apus se desliza entre los pliegues domésticos de la tela. La peculiaridad del soporte se ve potenciada por la del título (Tres cholos durmiendo) que escabulle una presencia lejana y mítica (Inkas-Inkarrí) bajo una figura cotidiana y actual (la despreciada población mestiza).

O viceversa: tres años después esa formulación se invierte en la Ciudad prohibida cuyo incendio oculta el manto dorado sostenido por evocaciones inkásicas. Entre sus ropajes asoma el descuartizamiento de Túpac Amaru, como lo hacen en la cortina el Qosqo (Cusco, Cuzco), pero también Arequipa y Jerusalén.

Una cartografía mesiánica bajo la que se atiza una hoguera, sin embargo los personajes que fustigan el cielo provocarán una lluvia salvadora. De las llamas emerge una salamandra, animal al que se le atribuye la capacidad mítica de vivir en el fuego, insinuando un renacer desde las cenizas.

La cortina, el manto, el telón, el velo, actúa como un leitmotiv en la obra de Moico. Pero el signo inequívoco de la represión lo es aquí también de la utopía.

Órfica

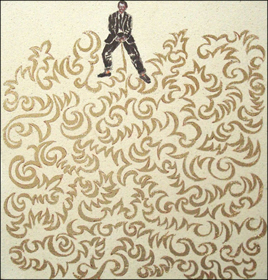

En la obra de Yaker la pintura como imagen se ve tensionada –y

potenciada– por la pintura como superficie, por el pigmento y la mezcla

que la componen. El enmarañado batallar de los personajes y los

elementos en la espesura de sus telas es también el del gesto

performático de una pintura donde cada pincelada resignifica en tanto

huella lo que representa en tanto ícono.

Hacia 1990, con la serie Muerte del poeta, esa propuesta alcanza una de

sus varias culminaciones. "Serie de trabajos cuyo recuerdo es la muerte

de un poeta, de un amigo", anota el artífice, vinculándolos con el

surgimiento de un nuevo afecto asimilado a la figura resurreccional de

Orfeo: el poeta que desciende a los infiernos en el intento vano de

rescatar a la amada de la muerte, para luego caer preso de una

melancolía que las mujeres interpretan como homosexualidad

despedazándolo por ello. Su cuerpo martirizado se asocia al resurrecto

de Cristo entre los primeros creyentes.

Orfeo-Inkarri. Escatologías que se superponen y friccionan, como las

imágenes y los textos que intercambian aquí sus códigos de lectura. Y

sus energías.

Originalmente denominada El poema sepultado, por pintarse sobre los

trazos caligrafiados de una poesía, estas obras marcan un momento

decisivo en el uso plástico de la palabra. Y en el recurso taumatúrgico

del arte.

Hay una gestualidad obsesiva, acaso propiciatoria, en la escritura

acumulativa de frases que se reiteran configurando un campo simbólico

más allá de cualquier legibilidad: los atisbos de sentido textual son

sobre todo puntuaciones de un discurso visual. Y en ocasiones también

mágico.

Las frases dibujan un movimiento ritual que las imágenes finalmente

incorporan. Un sentido ascensional y mesiánico.

Algo muere como historia pero renace como mito en estos cuadros.

Doméstica

Tal vez lo más impresionante del trabajo de Yaker es su condición tan mestiza. En imágenes y sentidos, sin duda, pero también en técnicas y medios expresivos.

A lo largo de sus obras el repertorio consabido de pinturas, dibujos y esculturas, se ve tensionado por videos, objetos encontrados, e incluso producciones mixtas realizadas al alimón con imagineros populares del más diverso tipo: tallistas, orfebres, incluso ceramistas de Chulucanas con los que configura una delirante acumulación de platos que denomina "vacíos" pero colma de fantasías emblemáticas.

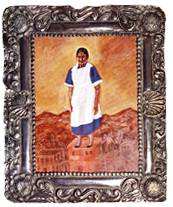

Crimen y ornamento: una denuncia y un homenaje, como en aquel insólito despliegue de retratos dedicados en 1998 a los servidores cuya silenciada labor hace posible la suntuosidad doméstica de las grandes casas limeñas. Aunque pequeños, todos los cuadros exhiben esos marcos de plata repujada cuyas reminiscencias coloniales sirven hoy para exaltar imágenes de devoción religiosa o sentimental. Connotaciones también presentes en los distintivos de servidumbre y oficio que cada retratado porta como su particular atributo, a la manera de santos cristianos identificados por los instrumentos de su martirio en la pintura virreinal. El mozo con la servilleta al brazo, las barrenderas con sus escobas, el chofer ostentando con resignación el auto ajeno entre sus manos. O la lavandera inmersa en la sobredimensionada batea cuyas aguas turbias parecen haberse llevado hasta sus deslavados rasgos.

Imágenes en las que el Perú se nos revela como un país pretendidamente moderno pero atrapado en las redes subjetivas de la colonialidad. La ambivalencia de estas imágenes es la de su artífice. Incluso en clave íntima, como lo terminan de insinuar los tres enormes lienzos que las acompañan con versiones erotizadas del retrato goyesco de la duquesa de Alba: en uno de esos cuadros la enorme figura matriarcal señala al ícono desminuido de José Olaya, atado a sus pies. El mártir indígena de la independencia criolla es aquí también un autorretrato desplazado.

|

|

|

|

Una identidad en crisis proyectada de la misma manera sobre la efigie marginal del propio Francisco Goya: al igual que el español, por momentos Yaker pareciera intuirse como el gran pintor de un (des)orden social que reconoce como absurdo o infame y del que, sin embargo, no puede evitar formar parte. Por algo los personajes en miniatura pertenecen todos al entorno inmediato de Moico.

Atención al hecho que el único oficio reiterado en las semblanzas de la servidumbre es el de la vigilancia. El hogar de nuestros afectos es también el de nuestros miedos. La dorada Lima, la adorada cárcel en la que todos –señores y siervos, incluso los que ilusamente nos creemos ciudadanos– somos prisioneros de una cultura de la servidumbre, del favor, del privilegio. Y de la culpa. Y de sus fantasmas. Casa tomada.

"En qué casas / de la dorada Lima vivían los obreros que la edificaron?", escribía Bertolt Brecht. ¿A dónde fueron los albañiles?"

|

|

|

|

|

Metálica

El siglo XXI derrama sobre el Perú todos los goces de una revolución capitalista. También los trances y las compulsiones.

La codicia se eleva como un horizonte general. La cultura deviene espectáculo. El arte amenaza convertirse en una feria de vanidades.

Con la serie Metálica, iniciada en 2008, Yaker le da a todo ello implacable imagen y materialidad literal, trastornando en rutilancias hasta a los míticos Meones y las micciones orgánicas de sus comienzos pictóricos. O sublimando en "milagros" de plata una mezcla turbia de necesidades y deseos. Ex votos. Fetiches.

|

|

|

|

Fetiches. La novia (sin rostro). El zapato (reluciente). El auto (Cadillac). La piscina (fálica). La caricia (una lengua en la oreja).

El artífice torna así tangibles lo ideal y lo banal de las fantasías de la época. Y al configurar con pan de oro el ansia obscena del Lameoro obtiene un ícono mayor de nuestros fenicios tiempos. A ser redimidos.